domenica 6 gennaio 2013

Pubblicato da

Unknown

alle

21:00

Etichette:

longwriting,

prosa,

scrittura,

seconda guerra mondiale,

shoah

0

commenti

Adam sedette sull’erba e passò le dita sulla superficie

dei piccoli fiori che risaltavano come capocchie colorate.

Incrociò le braccia e si distese, inclinando lentamente la

schiena magra all’indietro, rimirando il cielo al di sopra di lui ed

individuando con curiosità le nuvole e gli uccelli migratori che ancora si

attardavano sopra alla città.

L’autunno era lento e solerte, con un soffio svogliato

incrinava ogni traccia d’estate e la lasciava languire, attenendo che si

spegnesse di sua spontanea volontà, priva ormai di ogni speranza e dimentica

dei semi che i frutti avevano nascosto, sotto le macerie della primavera, nel

terreno.

A contatto con la terra e l’erba, inumidite dagli sospiri

dei vegetali che, riconoscendo l’abituale imbrunire della notte, trasudavano

milioni di perle trasparenti, il corpo di Adam fu percorso da un forte brivido.

Chiuse gli occhi, con un sospiro: si era rifugiato nel silenzio del giardino

nella speranza di udire il battito, situato profondamente, ormai quasi

irriconoscibile, del cuore antico, di pietre e mattoni, della città dove aveva

vissuto quegli ultimi lunghi mesi. Era certo che i suoi abitanti fin dalla

nascita traessero nutrimento dalla linfa vitale che quel cuore costante

elargiva, con la sua forza di sorgente, mantenendo in piedi palazzi, facendo

zampillare fontane, scorrere marciapiedi e rotaie del treno.

I cittadini correvano di qua e di là, chiacchierando nella

loro lingua come se si trattasse di una lingua assoluta ed impeccabile,

ascoltavano canzoni, accompagnate da orchestre di ogni tipo, bevevano e

mangiavano, poco interessati a tutto ciò che avveniva al di fuori delle mura,

della chiesa, della biblioteca, dell’osteria e così via.

Così i diversi mondi, animati dalla stessa linfa, non si

incontravano in nessuna stagione per bruciare le messi secche ed augurare un

futuro nuovo e non riciclato.

Adam osservava questa situazione con una certa, crescente

ansia: aveva viaggiato fin da bambino, parlava tedesco, russo ed yiddish, oltre

che il polacco. Non conosceva quale fosse la lingua dei propri genitori: suo

padre alternava il tedesco, il polacco e lo yiddish. Non era tuttavia un gran

trasformista: ogni sua frase era ritmata da un marcato accento che richiamava

l’attenzione sulla sua voce ovunque lui fosse, richiedendo tutta la sua

pazienza ed il suo impegno per rendere le parole ed il loro significato

altrettanto forti quanto quel ritmo dissonante. Suo padre pronunciava il

proprio nome e quello dei suoi familiari, compreso il suo, Adam, con inflessioni

contrastanti, come se lui stesso fosse confuso a proposito della propria lingua

originaria. Non era così per i nonni, che avevano vissuto per lungo tempo

insieme a loro: parlavano yiddish, tra loro e con chiunque altro. Adam era

molto predisposto ad imparare in breve tempo molte altre lingue, udendole

parlare dagli uomini delle varie nazioni, aiutato in un primo momento dai loro

gesti e dalle loro espressioni. Così si era istruito, soltanto ascoltando, sui

rudimenti del ceco, del moldavo e di alcuni strani dialetti che aveva sentito

in Germania. Per lui era un passatempo che non avrebbe scambiato con nessun

altro al mondo e quando rimaneva in silenzio amava far circolare nella propria

mente vocaboli ed espressioni nelle varie lingue, ricreando un turbine di

bandiere fatte da caratteri. Questa era una dimensione liberatoria che aveva

covato per lunghi anni dentro di sé ed in qualche modo lo aveva preservato

dall’austera vigilanza che era imposta a lui e alla sua famiglia.

Avevano vissuto a Berlino sin da quando era piccolo, città

nella quale avevano piantato tende provvisorie i nonni paterni, che erano

giunti in Germania con il progetto di dirigersi verso Amsterdam. Mantenendo

quel proposito, i nonni avevano vissuto trent’anni a Berlino con la valigia sotto

il letto. Il padre di Adam li aveva raggiunti credendo di viaggiare sulla

spinta della marea montante, contava di creare a Berlino una base dalla quale

riuscire a guadagnarsi un lasciapassare per una vita girovaga, visitando

atenei, università, confrontandosi con studiosi di molto lontano. Si trattava

di un sogno conforme al suo ideale di intellettuale moderno: la cosa più

importante per quell’uomo era lo studio e la comunicazione della propria

serendipità e dopo che si fu stabilito a Berlino lavorò come segretario,

contabile, operaio, deformando il proprio corpo ed affievolendo la propria

vista come un cavaliere intrepido in cerca. Con fatica riuscì a diventare

professore in una scuola secondaria. Fu il suo primo incarico e neanche

l’ultimo perché non di rado perdeva il lavoro ed era costretto a ricominciare

da capo. Il padre di Adam era stato molto infelice allora ed in quel periodo tornò nella cittadina dove era nato e sposò una giovane compaesana, la

madre del suo unico figlio. Adam ricordava che spesso litigavano ed in quelle

occasioni lei era solita accusarlo di averla sposata e portata a Berlino

soltanto perché aveva bisogno di una donna che lavasse le sue camice, perché

egli aveva timore dello scherno dei presidi ed dei colleghi tedeschi, che forse

sussurravano dietro alle sue spalle: che odore! Perché non si era sposato una

tedesca, allora?

Adam sorrise, era certo che suo padre avesse amato molto

la mamma. La trattava e la usava come se si trattasse di un gioiello e quando

la abbracciava timidamente, senza mai stringerla, la chiamava zucchero e

strofinava il naso contro la sua guancia.

La vita a Berlino era costellata di piccoli ricordi che

avevano in potere di intenerirlo, tuttavia Adam non sarebbe ritornato in quella

città per niente al mondo. Trasferendosi a Varsavia aveva reciso i suoi legami

con quella città dove insieme a suo padre aveva dovuto far balletti come un

saltimbanco da una scuola all’altra, pregare perché gli fosse ceduto il passo.

Stentava a provare gratitudine o nostalgia per i loro amici tedeschi: la

sensazione di essere altro rispetto a loro, in senso strettamente razziale,

aveva lasciato un sapore di rancido nella sua bocca. Era cresciuto a Berlino ma

si sentiva di esser cresciuto in un altro luogo, sebbene questo processo fosse

avvenuto a sua insaputa. Dopotutto, una volta giunto in Polonia, aveva scoperto

di avere gambe, braccia e testa, elementi che aveva dubitato di possedere o che

erano rimasti nascosti per i lunghi anni di quella militanza in terra

germanica. A Varsavia la vita non era così insopportabile. Lo zio con il quale

viveva e la sua famiglia erano rilassati ed estroversi, cittadini con un piede

su una zolla di campagna, paurosi topolini colti, agricoltori impeccabili della

propria costanza.

Gli abitanti della città gli sembravano vivere in uno

stato di soporifera ebbrezza, grazie alla quale esploravano le possibilità

della loro terra e della loro personalità, sempre più sicuri ed egoisti. Adam

osservava con paura il profilo della città e temeva il sorgere di quei

pinnacoli ben conosciuti e che potevano rendere grigia la vita. Diffidava di

ogni slancio patriottico, nel suo intimo ne era inorridito: era stato costretto

ad allontanarsi dal paese nel quale era cresciuto a causa della dirompente

passione dei tedeschi per la loro nazionalità. Inoltre amava le sue lingue, che

gli permettevano di esprimere gli stessi concetti con suoni e parole diverse,

sfumando verbi e tempi alla maniera del pittore, roteando pennelli sulla lingua

ed indugiando su una tela grande, sulla quale erano rappresentati il cielo, la

terra, il mare, il sottosuolo e gli alberi, dalla loro cima su cui dormivano e

vivevano gli uccelli, al tronco al quale si appoggiavano gli innamorati, alle

radici che elaborano pazientemente la vita, nel buio della tomba.

Se la vita glielo avesse permesso, avrebbe aperto una

libreria sulla grande piazza e sarebbe campato vendendo libri scritti in tutte

le lingue. Avrebbe disposto accanto, sullo stesso scaffale, il manoscritto in

lingua originale e le sue traduzioni migliori, da lui personalmente scelte.

Così, quando un cliente avrebbe espresso il desiderio di comprare un certo

romanzo, lui gli avrebbe domandato:

In quale lingua? Whelcher Sprache? 'yn ww’ás şpr’ak? w jakim języku? Dans quelle langue?

Socchiuse

gli occhi rivolti verso il cielo, richiamato dal verso di alcuni uccelli

ritardatari, che dall’altezza dei loro nidi non si curavano delle notizie di un

inverno imminente. Il cielo era ormai molto scuro ed era capace di immaginare

l’esatta posizione delle stelle, malgrado il loro chiarore non fosse ancora ben

definito. Avrebbe voluto scommettere ed attendere la loro apparizione, per

vincere, visto che con un solo battito di palpebra avrebbe potuto far apparire

una di quelle luci di fronte al suo occhio. Allungò le braccia attorno al corpo

e le stirò, girando il collo da una parte all’altra, pronto ad alzarsi e

raggiungere gli altri, quando si accorse che ciò che con le dita stava

toccando, alla sua destra, non era la foglia particolarmente soffice

proveniente da uno dei cespugli, ma dei ciuffi di capelli umani. Si voltò in

quella direzione e riconobbe la sagoma appallottolata di un bambino che

riposava, respirando profondamente, rannicchiato tra le frasche di uno dei

cespugli che erano sparsi per il prato, ai piedi di un giovane cedro. I suoi

capelli erano lisci e lunghi, raccolti in una lunga treccia che aveva perduto

il proprio laccino e dunque si avviava al disfacimento. I ciuffi liberi,

ondulati come un gruppo di serpentelli, si diradavano come dei raggi,

percorrendo il breve spazio di prato che separava Adam dal cedro.

Adam

si girò, appoggiando il torace al terreno, e si aiutò con i gomiti ad avanzare

verso il bambino. Quando gli fu appresso, allungò il capo per sorpassare la sua

spalla, che nascondeva il volto, e riconobbe il viso alabastrino e dai

lineamenti sottili della piccola nipote di sua padre, Klara.

Le

soffiò in un orecchio e la bambina mugulò, infastidita, quindi, quando lui ebbe

smesso, alzò un braccio e cercò di farlo allontanare, puntandoglielo alla

faccia.

Adam

prese in una mano l’intero avambraccio di Klara e lo tenne fermo con dolcezza,

quindi soffiò di nuovo nell’orecchio della bambina, che questa volta si rigirò

con uno scatto repentino sulla schiena e poi su un fianco, liberando il braccio

dalla presa e alzando il capo, fissando Adam con uno sguardo che costituiva un

avvertimento della sua possibile collera. Adam rise e portò le mani di fronte

alla faccia, allungando il volto in un’espressione che voleva imitare lo

spavento, mentre Klara si metteva in piedi e si spolverava il vestito con

entrambe le mani.

"Non

stavo dormendo.”

Adam

le puntò un dito sulla pancia, quindi affondò, gonfiando le guance e fissandola

con gli occhi sgranati. Klara si allontanò con un balzo e strillò, agitando poi

le braccia contro di lui.

"Sei

uno scemo! Mi dai sempre noia! Stavo dormendo!”

Adam

aggrottò le sopracciglia, con fare insospettito.

"Ma

non hai appena detto che non stavi dormendo?”

Klara

alzò lo sguardo, posizionandolo al di sopra di lui, sul tetto della casa a poca

distanza da loro, alla fine del prato, quindi alzò anche le braccia,

allungandole verso il cielo, completando quel movimento con un grande

sbadiglio.

"Invece dormivo. Ho fatto un sogno, ma era più bello di quelli che

faccio di notte, nel mio letto.”

Adam sorrise e

dandole la schiena portò a sua volta lo sguardo sulla casa: intravedeva le

sagome scure che si affrettavano ad accendere le lampade nella cucina e nella

sala da pranzo, passando attraverso le nuvole di fumo che salivano ben dense e

bianche dalle padelle e commentando a gran voce gli odori ed i sapori della

cena che si preparava.

"E’ naturale. I sogni che si fanno a letto sono sogni da letto. I

sogni che si fanno sul treno sono sogni da treno. I sogni fatti sul prato sono

i sogni del prato.”

La bambina rise

ed emise un grido divertito, si abbassò e strappò alcuni fili d’erba. Dopo

averli trattenuti tra le mani e fissati da vicino li lanciò in aria, facendo

volteggiare le braccia ed il corpo.

"I sogni

del prato, i sogni del prato! Ho sognato insieme al prato?”

Adam sporse le

labbra, fingendosi dubbioso, quindi annuì con un fare non troppo convinto.

"Potrebbe

anche essere. Ci sono spiriti in tutti i luoghi che sono fatti di pensiero e se

abbandoniamo la logica, il mondo della veglia, possiamo vedere con i loro

occhi.”

"Anch’io!

Anch’io!”

"Cosa hai

sognato?”

Klara smise di

saltare e si portò le dita alla bocca, bagnando di saliva i polpastrelli.

"Non lo so.”

Adam sorrise e

si alzò, le andò vicino e la prese per mano, conducendola poi con sè verso la

casa.

"Ma certo,

certo che non lo sai. "

"Mi

piacerebbe ricordarmelo.”

"Ma certo.

Magari te lo ricorderai tra qualche tempo. A volte, i sogni li dimentichiamo.

Ma possiamo divertirci nel frattempo servendoci della sensazione che ci hanno

lasciato. Possiamo inventare una storia!”

"Sì!”

"Bene!

Allora, che sensazione ti ha lasciato questo sogno che non ricordi?”

"Che ho

voglia di cantare.”

"Ottimo.

Ora pensa bene ad un personaggio che ha tanta voglia di cantare. Chi potrebbe

essere?”

"Una

segretaria.”

Adam rise,

imitato quasi immediatamente da Klara.

"Beh, una

segretaria ha sicuramente più voglia di cantare rispetto ad una cantante

lirica.”

"E poi?”

"Mi

racconterai il resto della storia domattina. Stasera mangeremo tanto e tutti

gli zie e gli zii canteranno fino a notte fonda. Tu guardali bene e cerca di

trarre ispirazione. Ricorda sempre però che si tratta di un gioco. È molto

importante divertirsi, fa parte delle regole. Ora corriamo a cercare la

segretaria!”

Cominciarono a

correre, Klara saltava in alto nel tentativo di non farsi trascinare da quel

parente tanto più alto di lei e nel mentre apriva un braccio verso l’esterno,

fendendo l’aria, modulando un mugolio vibrante con le labbra e la lingua per

imitare un aeroplano.

I due entrarono

in casa ed immediatamente la madre di Klara, che stringeva tra le mani i manici

di un’enorme pentola, la protese verso di loro facendola pericolosamente

oscillare, si rivolse alla bambina chiedendole dove si fosse nascosta per tutto

il pomeriggio, poi alzò lo sguardo sul ragazzo, minacciandolo sotto voce di

impegnarlo con i preparativi della cena se un episodio del genere si fosse

ripetuto. Adam andò verso di lei e prese a sua volta i manici della pentola tra

le mani, tirandola verso di sè senza che lei cedesse la presa.

"Ottimo!

Morivo dalla voglia che una di voi vestali del cappone e della teglia imburrata

cedeste a uno di noi uomini il mantice per ravvivare il fuoco che arde nell’ara

dell’acquolina!”

Molte delle

donne si voltarono verso di lui e gli fecero segno di andarsene, scuotendo il

capo e sbuffando al suono a quelle parole.

"Che

spreco di fiato, Kalovi, solo per prenderci in giro!”

La madre di

Klara tirò verso di sè la pentola ed Adam si lasciò trascinare in avanti da

quel gesto repentino, piombando sulle ginocchia davanti a lei ed appoggiando il

mento alla sua pancia.

"Oh,

Sofjia, Sofjia, io farei qualsiasi cosa per esserti utile!”

"Razza di

buffone!”

Sofja lo spinse

indietro, arrossendo e trattenendo il riso mentre tutte le donne presenti nella

stanza, compresa la minuscola Klara, si distraevano per un attimo dalla loro

mansione e si fermavano a ridere, con gli occhi socchiusi, colte da

un’improvvisa ed inaspettata ondata di tenerezza verso il giovane che proveniva

dalla Germania.

Sofja le guardò

tutte, increspando gli angoli della bocca, quindi rivolse di nuovo lo sguardo

ad Adam, alzando un sopracciglio.

"Guarda

che cosa hai fatto.”

"Proprio

niente! Perchè ti stupisci, ritieni forse le tue consorelle delle vecchie scope

incapaci di scuotersi come le scintille originate da una marmitta?”

Un brusio

divertito sorse nuovamente dalla turba di donne indaffarate, qualche mano si

attardò ad accarezzare una piuma bianca prima di staccarla con decisione, un

mestolo ondeggiò con grazia mentre il polso si fermava a pensare nel bel mezzo

della piroetta, un mento compariva sul fondo di un viso che si era alzato ha un

ripiano infarinato.

Klara stava

saltando dietro alle spalle di Adam, che era rimasto seduto con le ginocchia a

terra, e si dava saltuariamente uno slancio verso l’altro appoggiando le mani

alle sue scapole. Sofja cercò di richiamare la sua attenzione con un gesto

della mano, indicandole lo spazio compreso nella cucina, ma Klara si nascose

dietro alle spalle del giovane.

"Klara!

Cosa ne diresti di aiutare un po’? Vuoi giocare tutto il giorno?”

"Sì.

Giocare e poi mangiare.”

Adam appoggiò

la sua risposta annuendo con aria seria, fino a che Sofja non si avvicinò a lui

ed allungò un colpo lieve sulla sua testa ricciuta.

"Bene!

Allora Adam farà le veci di Klara e mi aiuterà!”

Klara irruppe

in un grido di gioia ed in pochi secondi si allontanò da loro e scomparve lungo

il corridoio. Sofja sospirò, facendo poi segno ad Adam di alzarsi ed

avvicinarsi alla pentola che aveva appoggiato su un angolo del tavolo.

"Sarà

andata diritta ad infastidire suo padre. Ma lui tollera qualsiasi scherzo da

Klara. Per fortuna non sa che sei tu l’ideatore di tutti i suoi scherzi più

elaborati!”

Adam si sporse

al di sopra della pentola e mostrò la lingua ad un cumulo di patate da

sbucciare, mentre Sofja gli metteva un coltello tra le mani. Voltò la testa

verso di lei e sorrise con aria innocente, mostrandole il coltello mentre

mascherava la voce con un tono quasi femmineo.

"Quale

patata vuole che uccida, mia signora?”

Sofja gli girò

la testa, sgranando gli occhi ed alzandosi sulle punte, fremendo di rabbia.

"Basta!

Per quale motivo devi fare il buffone tutto il tempo?”

Adam alzò le

spalle ed agguantò una patata, cominciò a sbucciarla lentamente, assumendo d’un

colpo un espressione molto calma e rilassata.

"E’ il

minimo. Cosa potrei fare per te e lo zio, che mi ospitate nella vostra casa

come se fossi il fratellone di Klara? Sarò il vostro saltimbanco. Per quanto

possa farvi piangere di rabbia, almeno vi farò ridere in egual misura.”

Sofja aggrottò

la fronte e si avvicinò a lui, abbassando la voce per parlare.

"Ma che

argomento. Come se tu ci fossi d’impaccio. Lascia che te lo dica, un altro uomo

in casa di questi tempi non è che una benedizione. Chiedilo a tutte queste

donne, ognuna di queste che si trovano nella stanza. Hanno figli piccoli,

genitori anziani, un solo uomo che può garantire protezione a loro e a tutti

questi deboli agnellini. Pagherebbero perchè giungesse un nipote grande a stare

in casa loro.”

Sofja non era

donna da dichiarazioni dirette di affetto: era stata educata a ragionare in

termini economici e di razionamento, per cui chi la conosceva sapeva che ogni

concessione, espressa attraverso le parole, a gesti o con le azioni, di cui si

faceva interprete erano un segno di grande considerazione. Ciò che aveva appena

confidato ad Adam era la pura verità e desiderava che lui la conoscesse perchè

non avesse il sospetto di costituire un peso alla loro famiglia. Il concetto di

utilità si costituiva per Sofja all’interno del territorio dell’affettività:

tendeva a ritenere utili soltanto i propri parenti o amici. Per lei chiedere un

favore pratico era quasi equivalente a domandare una dimostrazione di affetto.

Adam, vivendo

con lo zio e sua moglie Sofja da alcuni mesi, si era accorto di questa

particolarità caratteriale e si era divertito a sperimentare i risultati

dell’estrema gentilezza con cui si prodigava per Sofja e sua figlia Klara. In

poco tempo Sofja, che non era molto più vecchia di lui, era arrivata quasi ad

includerlo nel proprio grembo ed a partorirlo così com’era, già grande e fatto,

con le proprie idee e la propria barba. Lo vestiva e lo nutriva, gli affidava

Klara e teneva di conto la sua opinione.

Adam aveva temuto che lo zio potesse ingelosirsi, dopotutto Sofja non

aveva nemmeno dieci anni più di lui, così aveva ben presto confidato all’uomo

che incontrare una donna come lei aveva finalmente ricolmato il suo desiderio

di conoscere una donna che assomigliasse a sua madre e di poter dare a lei

quello che non aveva potuto dare a quella debole creatura, scomparsa

prematuramente. Lo zio era rimasto molto commosso da questo pensiero e gli

aveva cantato una canzone che si ispirava al grande amore del figlio per i

genitori.  | |

| Varsavia |

venerdì 4 gennaio 2013

Pubblicato da

Unknown

alle

19:00

Etichette:

io,

personalità,

senso,

sogno,

speranza,

studente,

tirocinio

0

commenti

Sono nell'ospedale. Qui lavoro, non c'è molto altro da dire.

Non mi pagano, il mio non è un lavoro come tanti altri. Sono una studentessa.

Ascolto tutto ciò che gli altri mi dicono e mi costringo a valorizzarlo, a

farne tesoro, che si tratti di una merda o di una perla. Gli altri mi trovano

magica e lo manifestano comportandosi come se loro stessi fossero meravigliosi

depositari del sapere. Qualsiasi cosa abbiano da dire, va bene. L'infermiera,

spostati, il paziente, mi passa la bottiglietta, il medico, in questa stanza

siamo troppi, lo specializzando, aspettate un attimo, l'altro studente, e che

vuoi fare?

Il vortice del sapere si articola in tutte le sue più interessanti

sfaccettature e la mia psychè, la mia anima, ne risulta molto frustrata: mi sento arida.

Quando sto

qui dentro molte ore non ho più fame, non mi scappa più la pipì, non sento più

le gambe, la mia capacità di ragionamento si addormenta.

Se poi un baldo

ecografista si decide all'improvviso a fare una domanda, ragazzi, cosa pensate

che sia questo?, si stupisce se non ho idea della risposta.

Forse la so, ma in

questo momento non ho idea di cosa voglia dire pensare, esprimersi. Questo

dovrei rispondergli.

C'è molto male in tutto questo. Ciò che devo superare è la

demolizione dell'anima. Devo sforzarmi per imparare, di nascosto, e a non farmi

lavare via da tutto questo. Cinque anni, così.

Intorno a questo ospedale non

c'è niente. Come si fa, a costruire così? Vedi che non è soltanto una malattia

dei miei insegnanti, ma anche degli insegnanti degli architetti. Non si tratta

di una malattia, altrimenti sarebbero malati ed esisterebbe una cura, oppure si

direbbe che sono affetti da un male incurabile e si venderebbero stelle di

natale nelle piazze per loro. Ci sarebbe speranza. Ma non c'è. Per loro, non ce

n'è.

Questo ospedale sta nel mezzo del nulla, nel mezzo di campi

che non sono più campi, sono ammassi di sterpi. Le case popolari arrivano fino

all'ospedale, di lato ad esso ci sono cantieri, stanno costruendo fondamenta

per il prossimo ampliamento. Al di dietro di esso, c'è qualche baracca. Molto,

molto lontani, i monti pisani, ancora più lontane, verso nord, le alpi apuane.

Non si vede nulla, c'è foschia, ma io lo so. Me ne sto qui a questa finestra

dal vetro caldo, qui tutto è caldo, l'intero ospedale è un termosifone, il

corridoio è vuoto. Non ci sono sedie lungo il corridoio, nessuno può sedersi.

Tutte le sedie sono dentro alla stanze. Le stanze medici e le stanze degli

infermieri sono chiuse, le stanze dei pazienti sono aperte ma loro tacciono e

sonnecchiano, hanno la televisione schermo piatto, andare a chiacchierare con

loro mi sembra innaturale. Lo vedono che non faccio nulla, che non so fare

nulla che a loro serva. Non soddisfo alcun loro bisogno e capiscono che sono

sommamente insoddisfatta. Viaggia molta energia negativa tra tutte le persone

che si trovano in questo luogo.

Una volta, una volta sola mi sono quasi messa a

piangere di fronte ad una paziente.

Il tutor di turno mi aveva rimproverato

della mia ignoranza, sbattendomi in faccia il disprezzo di due occhietti vecchi

e di un paio di enormi baffi grigi, dopo aver declamato il giorno precedente

che la miglior qualità di un medico è sempre l'umiltà. Rimanemmo soli nella

stanza dei pazienti, io ero l'unica dei tirocinanti ad esser stata demolita,

qualcuno era stato lodato, e con l'euforia della disperazione mi rivolsi

calorosamente alla paziente, che si avviava ad una operazione chirurgica, per

salutarla. Avevo le lacrime qui. Tutto tremava. La paziente era anziana e molto

magra, indossava un pigiama rosa brillante. Mi guardò con espressione molto

dolce e mi disse coraggio, si deve solo andare avanti. E io ansimai, ormai il

pianto era diffuso ovunque malgrado non lo lasciassi uscire, e le dissi

speriamo, speriamo, dopo tutto questo, lo spero, ma è così dura, davvero non è

facile crederci. La paziente continuò a guardarmi, sorrideva con dolcezza.

Credo fosse d'accordo con me. Entrambe in un certo senso stavamo facendo i

conti con un'operazione a cielo aperto.

Intorno a questo ospedale non c'è nulla. Forse un tempo in

questa zona Cisanello c'erano i boschi, campi coltivati, ora, più nulla, degli

stupidi palazzi culoni che il suolo non vuol far crescere in altezza. Una volta

ci mettevano i matti, o i sanatori, in posti così.

Non è vero: i sanatori

stavano in posti belli, dove arrivava l'aria bella, dove i malati si

consumavano con dolcezza, eremiti della società moderna. Ed i matti stavano in

luoghi più intimi, come la collina di Maggiano, la collina delle Ville Sbertoli.

Nessuno è mai stata confinato nelle lande desolate fuori dalle città, se non i

morti ed i lebbrosi. Questo è un luogo deprimente e cimiteriale. Vorrei andar

via, ma devo rimanere qua per delle ore, per niente. Mi piace andare in giro,

fare le foto, fare gli acquarelli. Mi piace riempirmi di cose e di visioni.

Questo posto è il vuoto, una dimensione chiusa nella quale il big bang non è

ancora avvenuto.

Non riesco a capire come lavorano. Li guardo senza che mi

dicano niente, che interagiscano. Non hanno niente da insegnarmi, niente da

mostrarmi, devo star qui per un fine che non esiste. Niente in questo luogo può

essere utilizzato come materia prima. È molto snervante. Odio fare i tirocini.

Odio l'ospedale. Non so se odio i medici e gli specializzandi, sono una specie

di caratteri etruschi senza suono e senza significato. Una lingua che non parla

e che non scrive. Mi sento molto a disagio con me stessa in questa situazione.

Non trovo mai cosa dire, la noia è eccessiva. Anche i pensieri faticano. Il

cuore sanguina per qualcosa in cui si voleva credere ma che non è stata altro

che una delusione. Tuttavia credo in me stessa, molto più di un tempo, perché non avrei

mai immaginato di possedere una tale capacità di resistenza. Sono un'ottima

autodidatta. Ingollo l'acido e lo trasformo in miele. È molto difficile ma lo

faccio, per me stessa, per le persone che mi amano. Voglio essere così e

combatto per me stessa, sono la mia armata. Sto studiando per diventare me stessa,

altro che per diventare un medico.

La poesia è il linguaggio attraverso il quale più

spontaneamente si esprimono i pensieri, soprattutto quelli nascosti, che non

trovano parole. Ne sono fermamente convinta. Se dovessi far parlare un paziente

di sé ed egli ne fosse incapace, lo inviterei ad utilizzare un linguaggio

poetico. Questo posto è così lontano dalla poesia! Nessuno vorrebbe tornarci,

nemmeno con il ricordo. Tutto qui è una congiura contro la poesia: il treno,

l'autobus, il traffico, il giro del parcheggio, le macchinette del caffè, i

bagni, i corridoi, le persone. Non sopporto la confusione della fila al bar.

Prima di tutto il bar è un prefabbricato di plastica. Poi le persone concitate

si mettono in fila con i pacchetti di patatine in mano per fare lo scontrino e

comprare altro cibo. Sembrano invasati, non sanno cosa mangiare per pranzo

perché sono disponibili soltanto piccoli tramezzini e presi dal panico

finiscono per spendere venti euro. Confusi pagano alla cassa e poi ordinano,

dopo aver scrutato frettolosamente la vetrina, pronti a scattare verso la fila.

La trovi lì a tutte le ore, la folla. Tutto questo non è naturale, né per una

colazione, per un pranzo, per una cena. Neanche per un caffè.

Alla fine del tirocinio, si necessita della verbalizzazione.

Significa crediti, significa riconoscimento delle ore passate in reparto ai

fini del raggiungimento di un punteggio per la laurea. Mica male, eh. La

verbalizzazione è digitale, basterebbe che una segretaria fornita di terminale

inserisca il codice dell'insegnamento, il numero di matricola dello studente ed

in trenta secondi tutto ciò che è dovuto allo studente che ha compiuto il suo

dovere è riconosciuto. Purtroppo per tradizione esiste un libretto che per

tradizione, ma inutilmente, deve essere firmato dal tutor. Le segretarie

raramente accettano di verbalizzare attraverso il terminale se il tutor non ha

firmato il libretto. Così, si cerca il tutor, si consegna a lui il libretto. Il

tutor tiene il libretto per circa dieci giorni, senza firmarlo, lo fa ed infine

la segretaria verbalizza il tirocinio. Si tratta tuttavia di una gran

semplificazione, spiegata così. Che qualcuno che ti tratta come un mobile

brutto si tenga il tuo libretto per dieci giorni mantenendo in sospeso

l'accreditamento della mia permanenza nel limbo mi fa sentire schiacciata, mi

crea un sentimento di dipendenza e schiavitù da una forza malefica.

Non ho

cominciato a voler bene a nessuno in questo posto. Quando sono qui, mi sembra

di voler bene da lontano. Credo che mi sentire meno lontana se mi trovassi in

Alaska, ma stessi forgiando la mia anima.

Non che la mai anima qui si fermi o muoia, semplicemente

soffre. Si rimpicciolisce e fischia come un petardo, pronto a scoppiare, ma non

lo fa, fino alla prossima ora, fino alla prossima corsa all'autobus, fino alla

prossima vista dell'Arno, dei colori di una via in cui si infila il vento, di

alcune porte di cui ho le chiavi nel mio mazzo, di alcuni momenti in cui mi

sento così forte da giocare e creare qualcosa, pur se stanca ed affranta.

So

bene che c'è qualcosa di molto vitale là fuori e dentro di me, anche se per la

partecipazione di molte cause questo qualcosa è informe. Si trova un po'

spezzettato, nelle persone, nei volti, nelle vetrine, nei pochi soldi, nelle

padelle in cui soffriggo l'aglio e nelle cose che scrivo, disegno, leggo.

Si

tratta di una sorta di esperimento alchemico che riguarda le mie capacità e le

mie finalità, e se le prime sono confuse le seconde sono molto nebulose, al

momento, ma si tratta di avere un sogno, ed è davvero difficile quando ogni

materia da sogni è materializzata ed in plastica in qualsiasi casa, agenzia,

cestino della spazzatura. Credo che la mia generazione sia nata con scarsa

capacità di sognare: quei famosi pensieri felici, quei sogni che fanno volare

nella stanza dei bambini con Peter Pan. Credo che siamo una generazione a cui

hanno tolto i sogni. Purtroppo la mia generazione, pur arrabbiata, non ha

capito che i sogni, ormai tolti, non vengono mai restituiti. L'unica strada è

farne di nuovi, tornare a sognare. Chissà chi lo capirà. Devo dire che cercare

di realizzare un sogno frequentando i tirocini di medicina è molto stancante.

Ma cosa mi illudo...tutte le situazioni non sono forse simili? Siamo tutti

nella stessa stanza, con il lenzuolo tirato fin sopra la testa. Mammina, io non

voglio crescere.

E chi lo vuole. Ma se poi si inizia a sognare, ci ritroviamo

sopra il letto ed adulti. Il bambino diviene adulto quando impara a sognare.

mercoledì 2 gennaio 2013

Pubblicato da

Unknown

alle

12:19

Etichette:

arte,

io,

letteratura,

libertà,

personalità,

scrivere

0

commenti

La libertà…la libertà sta nel libero uso del linguaggio,

nell’utilizzare coscientemente l’espressione estroversa ed introversa per

comunicare la propria personalità.

Ho difficoltà a formulare discorsi, creare personaggi. Rimangono come

fuochi fatui nella palude della mia immaginazione e non mi aiutano ad esprimere

sentimenti. Un tempo, scrivere era per me il modo più intenso di esprimermi che

mi permetteva di sentirmi ricolma di un sentimento reale. Il linguaggio scritto

ed il redigere un discorso ha perso per me questo primato e questo mi è chiaro

quando mi cimento in questa azione, che diviene in qualche modo l’espressione

del mio struggimento nel silenzio della ragione di fronte all’inspiegato. Ho

voglia di essere sintetica, ho voglia di esprimere un’idea o delle idee ma

fatico a comprenderle all’interno di un discorso. In senso più letterale, molto

spesso non comprendo il senso di queste idee, come se io stessa fossi un

discorso e tra le mie estensioni linguistiche, la mia cultura e le cose nuove

che sento di star costituendo mancasse un nesso fondamentale vacante a causa di

una mia incapacità.

Non mi sento padrona del mio linguaggio, del mio stile, mi

sento acerba ed l’idea del futuro mi angoscia perché appare come una dimensione

peggiorativa del presente. Non so contro cosa ribellarmi –contro tutto –ma non

so cosa sia davvero rinnovabile. Ogni cosa è d’aria ed indistruttibile perché

incontrollabile. Il debito, il declino, la fame, l’industria, la politica. Non

posso credere che il mio mondo rifletta continuamente su tali illusioni –debito,

debito, debito, crisi, crisi, parole che vengono ripetute in

continuazione. Come se per fare qualcosa noi ci si sentisse motivati solo in

previsione dei soldi che ne verranno. Mi sveglio la mattina incredula e mi

sento estraniata perfino dalle persone che mi sono più vicine perché c’è

qualcosa di agghiacciante nel loro sorriso e nella loro soddisfazione, nella

loro motivazione o non-motivazione per partecipare alla vita della comunità e

dello stato, in ciò che loro interpretano e giustifica come istinti, sentimenti

o cose della ragione. Tutte queste cose dà loro un odore di decomposizione. Mi

sento eterna e labile in mezzo a loro, mossa da una corrente che loro non

riconoscono. Mi sento destrutturata e denaturata –natura, che parola. Una

parola a cui non so più dare un significato, se non aggrappandomi ai miei

riecheggiamenti filosofici. Non so tramutare i miei pensieri in idee forti e

vorrei chiedere aiuto ma le persone che vorrei raggiungere o sono morte o sono

inarrivabili. Mi sento gravata dalla scorza della mediocrità e dell’anonimato,

come le donne romane che non possedevano nome proprio, mi aggiro tra libri e

foto nel disperato bisogno di riempirmi ma non sono mai sazia.

Le parole ed i personaggi efficaci non spuntano mai e questo

è snervante.

Ho perso le illusioni e con esse il grande potere

dell’evocazione. Ho voglia di un sogno vero, di quelli sognati, da cui sgorghi

un’idea vera, di quelle ideate, per intraprendere un combattimento che sia il

senso stesso della realtà. Ho paura di morire per quello che potrebbe non

avvenire prima.

Ho realizzato questa grande sfiducia e mi sento come il mio

borsellino vuoto.

Vorrei passare accanto a Corrado Augias, a David Grossmann,

a Charlotte Bronte, a Roberto Vecchioni, a Giorgio Basaglia ad un delfino e ad

uno scimpanzé e chiedere loro come si sentono. Vorrei essere un sordo da sempre

vissuto tra udenti che incontra un altro sordo e finalmente cominciare a

parlare, esprimere i pensieri nella lingua adatta che si è stabilita nello

stesso istante in cui la comunicazione è stata possibile. Vorrei leggere le

parole da me scritte su una pagina e riconoscermi come mi accade con una

fotografia che ritrae il mio viso. Lo sanno fare alcuni scrittori con me ma io

non lo so fare con me stessa. E’ come se la mia voce provenisse dall’esterno e

non dall’interno. E’ molto doloroso aver ammesso questo.

Desidero essere toccata da un bosone di Higgs.

Vorrei avere le parole per fare quello che mi piace. Le

vecchie parole, quelle dell’adolescente, non vanno più bene. Sono alla ricerca

di nuove parole. Sono molto spaventata dalla vuotezza di significato con cui

molte di essere vengono usate nel mondo degli adulti. Mi spaventa la parola

amore, la parola morte, la parola Dio, la parola separazione, la parola

matrimonio, la parola gioia e dolore.

|

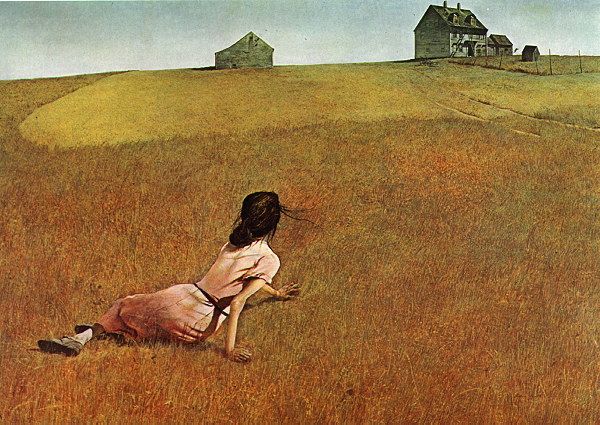

| Christina's World by Andrew Wyeth (1948) |

Iscriviti a:

Post (Atom)